|

【SETTING SUN】

全日本ジュニアの合宿が始まって5日。

この環境にもだいぶ慣れた。合宿に来ているメンバーにも何人かは知っている者もいる。

海南の牧、山王からは深津や河田もいる。

また、見たことはあるが名前がわからない者も。向こうは自分の事を知っているみたいだが。まあ、それはいつもの事だから不思議ではないが。

「おい、流川」

「あ?」

山王の河田と深津だ。

休憩に入って、壁にもたれていると二人が近づいてきた。

「どうしたんだ?さっきのシュート。お前らしくないな」

「…」

「インハイの時は、沢北相手の時以外はあまりフォームがくずれることはなかったと思うけど、ここに来てからあまり調子出てないのか?」

「…そんなことは…」

深津の台詞だった。もちろん流川にもわかっていることだ。だが周りから見てわかるほどだとは思っていなかった。

「そうか?」

「少し疲れてるかも。けど大丈夫っす」

知られていたのは内心ショックだが、本来の負けず嫌いの性格ゆえにしたくない言い訳でごまかす。

「ならいいけどな」

流川の返事に納得したのかそうでないのかはわからないが、河田がそううなずいた。

それ以上言うな、という流川の無意識の睨みがきいたのか、それ以上聞くでもないのか、今度は深津が話題を変えた。

「そういえば、桜木、病院入ってるんだろう?どうなんだ?」

「…入院した時は絶対安静でトイレしか行けないって聞いてたけど」

「そんなに悪いのか?」

「さあ」

「さあって、お前…。チームメイトだろ。聞いてないのか?」

「まだ一度も見舞いに行ってないから知らねえっす」

「ふーん…」

まわりの事にはあまり興味がなさそうなこの男にはそれ以上は聞いても何も得られないと踏んだのだろう。二人は気合いれろよ、と念を押し、練習に戻って行く。

「流川と桜木って仲悪いのか?」

「さあ、試合の時もなんだかんだって言い合ってたけど、仲悪いとは思わなかったけどな」

「湘北の一年はあの二人がスタメンだったろ?いいコンビだと思ったんだけどな」

「どうだかな」

まがりなりにも自分たちに勝ったチームの一年レギュラー。その二人が仲が良くないというのは河田と深津には少し以外だった。それに試合の時にはむしろ、いいコンビだと思ったが、違ったかなと思うのだった。

(だっせー)

流川は自分に指摘した河田と深津をみやりながらため息をついた。

フォームの事も桜木のことも、自分でわかっていることだ。この合宿はいい機会だった。自分にとって。

なのにあの一度対戦しただけのヤツに何もかも見透かされているみたいだ。

なんでなのかー。

見透かされていることもだが、見透かされる事実が自分にあることが変だ。こんなこと、今までなかった。

この合宿のメンバーに選ばれた事も、自分の目的のための足がかりになる。

そう思って望んだはずだ。

なのに、調子が出ない。

流川はもう一度ため息をつくと、呼ばれるままコートに戻った。

ハ

「明日湘北に戻ってくるわ」

アヤコからそう聞いた。

ベッド上に寝かされている日々が終わり、だんだんと行動範囲が広がりつつある。花道はハルコさんからの手紙で、部内の様子もインハイ前とは変り、新しい体制でスタートしている事を知る。

全日本ジュニアの合宿だとかに行ったアイツはこれみよがしに俺の前でユニフォーム見せやがるし。

相変わらず花道の中で、アイツの存在はいけすかないやつだった。だがー。

あの瞬間。ただ勝利を信じて、取られたら取り返す。そんなこともアイツが前に言ってたが、あの瞬間はそれだけだった。

そのために走った。アイツが来たから、基本どおりシュート体制に入った。アイツがボールをよこしたから覚えたとおりに打った。

そしたら勝てた。ヤマオーに。

気がついたら病院のベッドに寝かされて、動いたら駄目と言われて。

あの、ユニフォームを見せびらかしたやつはあれ以来一度も現れる事はなくて。

バスケの話なんかアイツとはしたことはない。合宿が終わる事も湘北に戻る事も、あいつから聞く機会さえなかった。

たまの見舞いに来た人に聞かされる関係。

それがアイツと俺の関係。

花道は今日から本格的に始まったリハビリメニューを、担当のPTさんに教わりながら開始した。

湘北に戻ってはや10日。日の経つのは早い。全国から集まったジュニアとの切磋琢磨しあった流川のプレイはますます磨きがかかり、湘北の攻撃の要としてチームの主力として、皆も認めている。

その日も練習は終わり、最後の集合がかかって安西のもとに集まっていた。

「皆さん、新しいチームになって、だんだんまとまりも出てきましたね」

安西がゆっくりと部員を見渡し、うなずく。

「先生」

「このへんで一度試合してみましょうか」

「え?」

「さすがに全国に行ったという事で、練習試合の申し込みが何件か来ていますよ」

「へえー。そりゃいいや」

部員の中からすごいや、と声があがる。

「で、どこから?」

「海南。陵南、それに東京の方からも来ています」

「そりゃすげーや、で、どこと?」

三井が安西に相手校を確認しようと前に出た。すると。

「…海南がいいっす」

「え?」

普段はこんな場面でも話すことなどない流川がふいにそう言った。みな一瞬聞き違いかと思ったが、それは確かに流川の声だった。

「海南ですか。皆さんは?」

安西が流川の提案を受けて皆に聞いた。

「流川、どうしたんだ?お前が率先して言うなんて大雨が降るぞ」

リョータが不思議そうに流川を見た。

「合宿で当たったからもう一度やりたいだけっす」

流川もそんな皆の疑問にはそっけなく答える。安西はそんな返事にも動じず、うなずく。

「そうですか。皆さんが良ければ決めましょうか」

「そうだなあ、前の予選の事もあるし、報復戦と行くか!」

「ですね」

みな、あの後味の悪かった試合はまだ覚えているのだろう。三井の言った言葉にうなずいた。

「じゃあ、アヤコくん」

「わかりました。返事しておきます」

新生湘北バスケ部の第一回目の練習試合は、こうして海南戦と決まり、安西は体育館をあとにした。

その安西を見送った部員はそれぞれに帰り始めた。

「それにしてもどうしたんだよ、流川」

「合宿でなんかあったんか?」

やっぱり気になる流川の試合相手の申し出に、三井とリョータがまだ聞いている。

「別に、海南がいいって思っただけっす」

(まあそう思ったんは間違いはないんだろうけどな)

とにかく不思議な出来事だった。

そのことは翌日、花道は見舞いに来た三井から聞いた。

「なんであんな事言い出したんだろうなあ、流川のヤツ。な、桜木」

「さあなあ、キツネの考える事はこの天才にもよくわからんぜ、ミッチー」

そう言ってなははと笑う花道に、三井は、なんだ?と違和感を感じた。

なんだか花道の元に来てから話していて、流川の名が出てからどうもおかしい。

(流川といい、こいつといい、いったいどうしたんだ?)

三井のその疑問は、けれど誰に聞いたらいいかわからず、三井の中にくすぶっていた。

結局、花道は山王との試合が終わって治療のために入院してから、あの海岸で会った事を除けばもう一ヶ月以上流川と会っていない。

なんだかそのことが、どうしてか落ち着かないのだ。

ヤマオーとの試合であいつが出ろって言った。そして出て勝利して、その直後、あいつと目があって思わず手を上げたあの瞬間の高揚感。

それからだ。流川の事がよくも悪くも気になるのだ。

花道にはもうわかっていた。

流川に会いたい。なんでもいい、けんかでも、言い合いでも、もとのようにアイツと対峙したい。

自分は確かにそう思っている。山王との試合でのあの高揚感は流川との間にあったもの。それを自分はこの先にも欲しがっている。

なのにあいつだけがここに現れない。まあ、チームメイトとはいえ、俺の見舞いに来るなどとは思わないが、それなのに、それがいやなのだ。自分は。

花道はそんな事を思っていた。

流川に会おう。それしかなかった。

(海南か)

流川は三井たちに言われるまでもなく、なんであんな事を言ったのかわからなかった。ただ、思い出したのだ。最後の、あの花道の痛恨のパスミス。安西の海南、という単語を聞いてそれを思い出し、思わず言っていたというのが正解だ。

あの後、後悔のどん底にいた花道と初めて二人っきりで言い合い、喧嘩した。

あの時、花道は自分だけを見ていた。山王の試合での最後の時も。

流川はそんな、自分だけを見る花道を欲しているのだ。

(信じられねー)

青天の霹靂。そんな言葉を流川は自分に対して思う。

花道が入院で、自分は合宿で、毎日会っていた日常から突然あいつが消え、とたんにくすぶりだした自分の感情。

今日、それがはっきりわかった。

どあほうに会おう。初めてそう思った。

その夜。母親が電話よ、と言った。

「もしもし」

「…桜木?」

思わず起き上がる。

「おう、生きてんのかよ、てめー」

「…生きてる」

「…まあ、こうして電話に出るんだから生きてんだろうけど、毎日何してんだよ」

「バスケ」

「それは知ってるけど、帰ってからとかは?」

「………」

「流川?」

「なんか用だったのか?」

「…用ってわけじゃ…。いいや、すまねー。邪魔したな」

「…待て!切るんじゃねー」

「流川?」

「明日、見舞いに行く」

「え?」

「明日、午前で練習終わるから」

「ああ、日曜だもんな。…待ってる」

「じゃーな」

「ああ」

チン。

『信じられねー』

同時に受話器を置き、同時に息をのむ。

(見舞いに行くなんて)

(待ってるなんて)

とにもかくにも流川と花道だ。最初はギクシャクしながらも一言、二言と話し始めた。

それからは流川と花道はいろんな話をした。たいていは花道が話し、流川が聞いてるだけだが。

その時間は確かに二人は楽しかった。流川は練習後、毎日花道のもとに来た。花道は毎日待っていた。

変だよな、こいつのことなんて、と思った。

でも、それでも通った。待っていた。

一緒にバスケがしたかった。コイツと。

一緒に居たいと思った。あいつと。

もはや、譲れない。いや、多分最初からそうだった。ただ、会わなくなってそれを思い出しただけ。

「もういい、ここで」

いつものように玄関まで見送りに来て、流川は帰って行く。

「流川…」

「退院の時は誰か来るのか?」

「いや、一人で帰れる。みんな学校だろ?」

「まあ、平日だからな」

「おめーもちゃんと練習しないとこの天才が復帰したらすぐやっつけられるぞ」

「どあほう」

「ぬ?」

「じゃーな」

「おう」

それももう、二人にはなくてはならない日常。

(こことももうお別れか)

花道は水平線の向こうに沈みかけている日を見ながらセンターを後にした。今日で最後だから、リハビリもそうだがお世話になった人たちに挨拶してまわってたらこんな時間になってしまった。

真っ赤に染まりかけてるこの時間の夕陽は花道は大好きだった。しばらく立ち止まって見入ってしまう。

「桜木」

後ろから声がした。

「流川!」

「迎えに来た」

「え?」

「家に行ったらまだ帰ってないみたいだったから、あわてて来た」

「流川…」

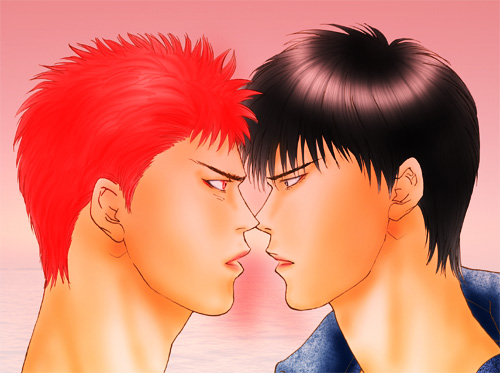

花道は流川の顔をじっと見たまま動かない。

「桜木?」

「…なんでなんだろうな」

花道がうつぶせがちに言った。

「………」

「てめーが来たのがこんなにうれしいのって…」

「…それはおめーが俺に惚れてるから」

「え?!」

「俺がおめーに惚れてるから、わかる」

流川が断言する。

「俺に?」

「そう」

「なんで?」

「わからねー。でもおめーを誰より迎えに来てやりたかった」

「………」

「おめーがまた俺と一緒にバスケする第一歩だからな」

素直にうれしいと言いたかったが言葉が出ない。だがその表情は流川に花道の想いをちゃんと伝えていた。

「そ、そうか」

「だから、褒美だ」

うつむいた先に見えた流川の足先が一歩自分に向かって動いた。

花道が顔を上げる。

「え?あ、る…」

流川の顔が静かに近づいて、花道はあわてて目を閉じる。

花道の手に流川の手が重なり、花道の唇に流川の唇が重なる。

湘南の夕陽がいっそう鮮やかに真っ赤に染まり、二人の姿を包んでいた。

「流川…」

呆然とする花道に、流川が少しだけ顔を赤く染めてるように見えるのは夕陽のせいなのだろうか。だが、花道にはそれはどっちでもよかった。

「おめーが戻って来るの、待ってた」

「………」

流川の指が優しく花道の唇に触れている。

「…いやか?」

「…まさか」

その花道の素直な笑顔は、きっと忘れないだろう。

「行くか」

「おう」

一緒にいて当たり前だった二人は、離れてみて始めて一緒に居たいという気持ちに気がついた。

こいつじゃないと。

コイツじゃないと。

真っ赤な夕陽は、やがて水平線の向こうにゆっくりとその姿を隠していった。

終

TONIGHTのひろこさんからバナーのお礼、ということでいただきました。絵を差し上げる、といったらそれが挿絵に出来るような小説を書いてくださる、ということで今度自分でも描こうと思っているシチュエーションでリクさせていただきました。そしたらすてきなお話を2本もくださったんです!ありがとうございました!!

というわけでプロポーズ編もあります!こちらへ!

展示室入り口に戻る

トップへ戻る

|